[이코노미세계] 청년실업은 청년 개인에게 일자리 기회를 잃어버리게 할 뿐만 아니라, 국가경제 측면에서도 총요소생산성과 잠재성장률을 훼손시켜 우리경제에 상당한 악영향을 미치는 것으로 조사됐다.

한국경제연구원은 ‘청년실업 증가가 성장잠재력에 미치는 영향 및 시사점’ 분석을 통해 이같이 밝혔다.

저성장 구조 고착화, 신성장동력 부재, 노동시장 경직성 등으로 한국 청년들의 일자리 상황은 매우 심각한 상황이다. 2010년 이후 최근 11년간(2010년∼2020년) 연평균 청년실업률(15세~29세)은 8.7%로 전체실업률 3.6%의 2.4배에 달한 것으로 나타났다. 같은 기간 중 비청년실업률 2.6%와 비교하면 배율은 3.4배로 더 벌어진다.

한경연은 청년실업 악화속도를 국제 비교해보아도, 한국이 취약한 상황이라고 주장했다. 2010년 이후 최근 11년간(2010년∼2020년) 청년실업률(15세~24세)주1) 연평균 상승속도는 0.76%로 OECD 38개국 중 10위에 해당하며, ‘전체실업률 대비 청년실업률’ 평균배율 주2)은 2.8배로 5위로 상위권에 속한다.

한경연은 청년실업이 총요소생산성과 잠재성장률에 미치는 영향을 가늠하기 위해 1990∽2019년 연간자료를 이용하여 실증분석을 수행했다.

분석결과, 과거의 청년실업률은 현재의 총요소생산성 증가율과 잠재성장률에 유의하게 영향을 주는 것으로 나타났다. 한경연은 특히 청년실업률과 잠재성장률은 서로가 영향을 주는 관계인 것으로 분석되었다며, 이는 청년실업률 증감→ 잠재성장률 증감→ 청년실업률 증감→ 잠재성장률 증감 주3)’의 지속적 연쇄효과가 이어질 수 있음을 시사하는 것이라고 밝혔다.

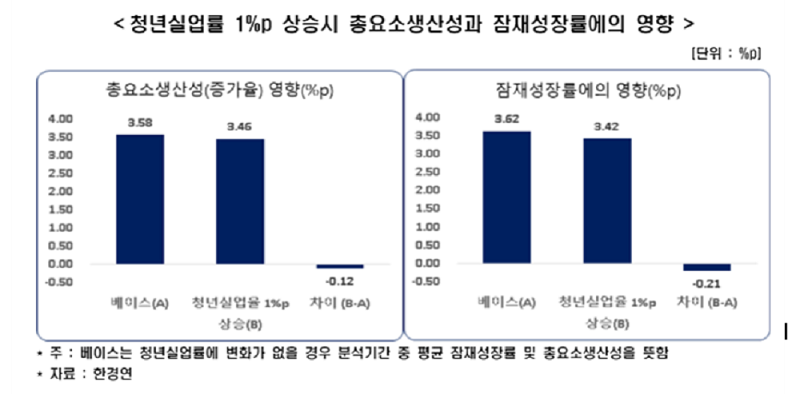

한경연은 청년실업률이 총요소생산성 증가율과 잠재성장률에 미치는 효과를 정량적으로 가늠하기 위해 회귀분석을 수행하였다.

분석결과, 청년실업률이 1%p 높아지면 총요소생산성 증가율은 0.12%p 낮아지고, 잠재성장률은 0.21%p 낮아지는 것으로 나타났다. 한경연은 이를 두고, “높은 청년실업은 청년들이 업무를 통해 새로운 기술과 지식을 습득할 수 있는 기회, 즉 ‘업무에 의한 학습’(learning-by-doing)주4) 기회를 감소시켜 인적자본의 축적을 훼손하고, 자신의 전공과 적성을 살리지 못할 가능성이 커져 노동인력의 효율적 배치가 어려워지기 때문”으로 분석

한경연은 청년실업률이 높은 것은 낮은 경제성장률, 신성장동력 부재에 따른 신규일자리 창출 여력 부족, 과도한 규제로 인한 기업활력 둔화도 원인이겠지만, 과도한 노동시장 경직성 주5)도 청년실업난을 가중시키는 요인이라고 보았다.

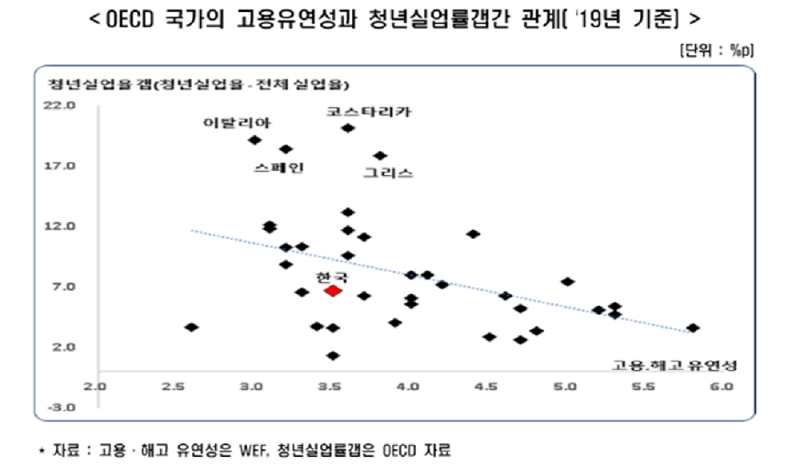

실제로, 한경연이 OECD 국가들을 대상으로 2019년 기준 청년실업과 고용유연성간의 상관관계를 분석한 바에 따르면, 청년실업률 갭(청년실업률-전체실업률)과 고용유연성간에는 역의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

[저작권자ⓒ 이코노미세계. 무단전재-재배포 금지]