[이코노미세계] 민주주의의 활력은 시민의 품격에서 비롯된다. 4일 열린 ‘DMZ 에코피스포럼’의 무대 위, 세계적 정치철학자 마이클 샌델 하버드대 교수가 던진 말은 묵직한 울림을 남겼다.

같은 자리에서 개회사를 맡은 김동연 경기도지사는 “시민의 힘으로 불법 계엄을 극복하고 국민주권정부를 세운 한국의 경험은 세계 민주주의의 희망”이라고 화답했다. DMZ라는 상징적 공간에서 이뤄진 두 지성의 만남은, 한국 민주주의의 성숙과 세계적 의미를 다시금 일깨웠다.

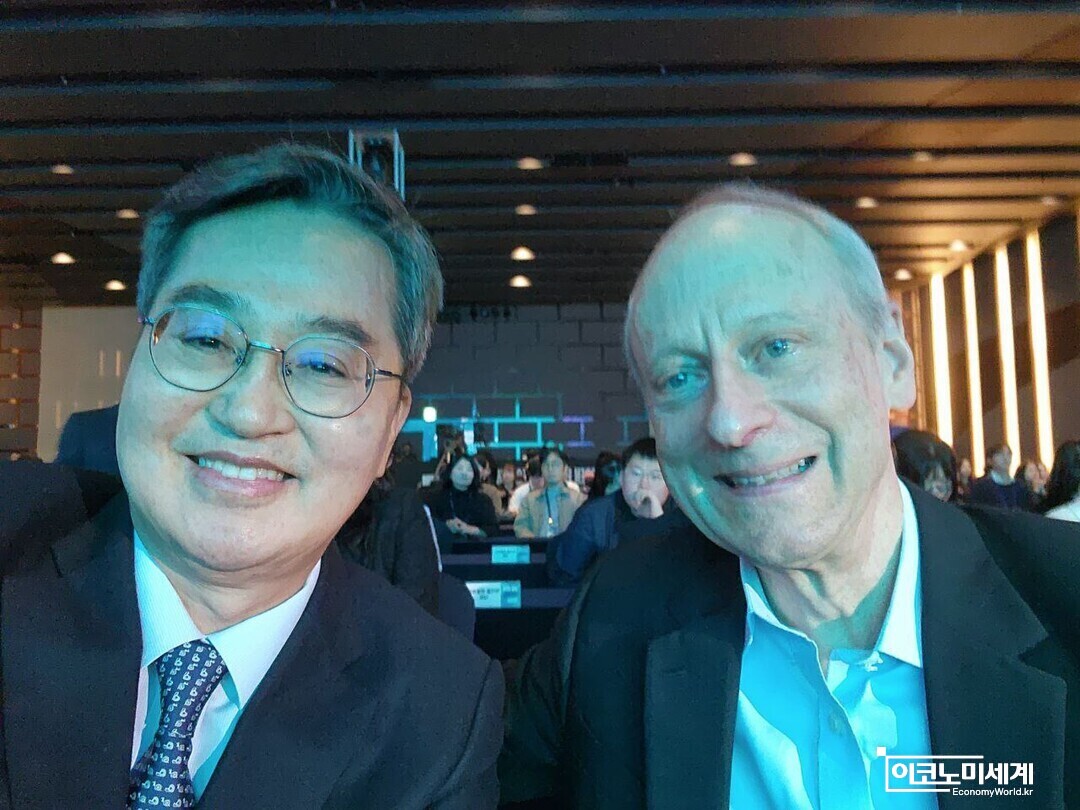

경기도가 주최한 ‘DMZ 에코피스포럼’은 단순한 환경포럼을 넘어, 한반도의 평화와 생태, 그리고 인류 공동체의 미래를 모색하는 장으로 자리 잡았다. 이번 포럼의 주제는 ‘더 큰 평화, 더 넓은 생태’. 개막식에는 김동연 지사와 함께 세계 석학인 마이클 샌델 교수가 기조연설자로 참석했다.

김 지사는 개회사에서 “평화는 정치적 선언이 아니라 시민적 실천의 결과”라며 “DMZ야말로 분단의 상처를 치유하고 지구적 연대의 실험을 시작할 공간”이라고 강조했다. 이에 샌델 교수는 “한국은 불의한 권력에 맞서 시민이 민주주의를 지켜낸 대표적 나라”라며, “이곳에서 평화와 덕성을 논의하는 것 자체가 인류의 희망”이라고 응답했다.

비공식 대화 자리에서 샌델 교수는 한국 민주주의의 역동성을 높이 평가했다. 그리고 “불과 1년 전 불법 계엄이 선포된 나라가 시민의 힘으로 민주주의를 회복하고, 그 몇 달 뒤 APEC 정상회의를 성공적으로 주도했다는 사실은 놀라운 일”이라고 말했다.

김동연 지사는 이에 “그 변화의 중심에는 깨어 있는 시민이 있었다”며 “시민의 참여와 책임이야말로 민주주의를 지탱하는 근본”이라고 답했다. 두 사람은 시민이 공공의 선을 위해 협력하고 토론하는 ‘시민적 덕성(civic virtue)’이야말로 현대 민주주의의 위기를 돌파할 핵심 가치라는 데 공감했다.

DMZ는 여전히 긴장과 대치의 상징이지만, 동시에 평화와 생태의 새로운 가능성을 품은 공간이기도 하다. 김동연 지사는 “DMZ가 더 이상 분단의 상징이 아니라, 생명과 공존의 플랫폼이 되어야 한다”고 말했다. 이어 “샌델 교수가 강조한 ‘공동선(common good)’의 철학은 경기도가 추진하는 DMZ 생태벨트 조성과 맞닿아 있다”며 “평화의 공간을 시민이 함께 가꾸는 ‘참여형 생태 프로젝트’를 확대하겠다”고 밝혔다.

샌델 교수는 “한국의 DMZ는 세계 어느 곳에서도 찾아보기 힘든 윤리적 상징성을 가진 공간”이라며 “이곳에서 평화와 생태를 주제로 토론하는 자체가 인류 문명사적으로 큰 의미를 가진다”고 평가했다.

또한 샌델 교수는 한국의 민주주의가 단순히 제도적 틀에 머물지 않고, 시민이 직접 참여하고 토론하며 변화를 만들어가는 과정 자체가 중요한 자산이라고 분석했다. 그리고 “한국의 시민들은 권력의 남용에 침묵하지 않았고, 공정과 정의를 스스로 재정의하며 민주주의를 다시 세웠다”고 말했다.

김동연 지사 역시 “민주주의는 선거로 완성되지 않는다. 시민이 깨어 있을 때, 제도가 제 역할을 할 때 진정한 민주주의가 작동한다”고 강조했다. 두 사람의 대화는 단순한 철학적 토론을 넘어, 한국 사회가 향후 어떤 민주주의 모델을 지향해야 하는가에 대한 방향성을 제시했다.

김동연 지사는 포럼 전, 미국 보스턴에서 5조 원 규모의 투자유치 성과를 거두고 귀국한 직후였다. “경제는 인간의 삶을 위한 도구이며, 철학은 그 방향을 제시한다”는 김 지사의 지론은 이번 만남에서도 드러났다.

샌델 교수는 “경제적 번영과 사회적 연대는 분리될 수 없다”며 “시민의 덕성이 없는 성장은 불평등을 키운다”고 덧붙였다. 김 지사는 이에 “경기도는 경제성장과 사회적 포용이 함께 가는 ‘상생의 모델’을 만들겠다”고 말했다.

이번 만남은 단순한 개인적 인연을 넘어, 철학과 정치, 그리고 시민이 만나는 지점이었다. 샌델 교수의 ‘정의란 무엇인가’가 개인의 윤리적 선택을 넘어 사회적 책임을 일깨웠듯, 김동연 지사의 ‘시민 중심 행정’ 또한 도민이 주체가 되는 거버넌스를 지향한다.

샌델 교수는 대담 말미에 “한국은 이미 세계가 배우는 민주주의의 교과서”라고 평가하며, “깨어 있는 시민이야말로 그 진정한 영웅”이라고 강조했다.

한편, DMZ의 바람은 여전히 차지만, 그 속에서 피어오르는 대화는 뜨겁다. 앞으로 한국 사회가 나아가야 할 철학적 나침반이 되었다. “민주주의의 시작과 끝은 시민에게 있다.” 그들의 대화는 결국, 이 단순하지만 거대한 진리를 다시 일깨워주고 있었다.

이코노미세계 / 이해창 기자 bmk8899@naver.com

[저작권자ⓒ 이코노미세계. 무단전재-재배포 금지]